研究方針 >>English

吉田研究室では、エネルギーシステムと環境問題の現状をさまざまな側面から包括的に捉えるとともに、これらを取り扱うシステム手法を示し、人類の持続可能な発展のための研究をおこなっています。特にエネルギーを有効に利用することを念頭においた俯瞰的視点による学際的な研究を得意としています。具体的には、地球温暖化対策・環境貢献活動の実践や、制度の社会的実装を念頭におきつつ、工学、経済学、行動科学など幅広い手法を活用して環境貢献技術の評価等をおこなっています。

学融合の体系を目指す本専攻では分野が広範囲にわたります。研究においては明確な問題意識を持つことから始めて、問題解決のために何が必要であるかを自ら考えることを心がけてほしいと思います。

研究例

- カーボンフットプリントをはじめとする環境指標の定量化と社会システムとの関わりについての研究

- 自治体レベルの地域の脱炭素と経済性を両立するエネルギー供給システムの最適化

- ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)の実証と、食とエネルギーの持続可能な供給についての研究

- マーケット調査手法に基づいた消費者の環境選好の定量化による、エコ商品、エコ活動の普及可能性分析

- バイオ燃料や再生エネ発電等の脱炭素技術と、需要(電力、液体燃料など)の最適マッチングの検討

ここで紹介できなかったものは研究実績を参照してください

主要な研究プロジェクト

食とエネルギーの持続可能な供給

太陽光発電の適地が減少する中、農業と太陽光発電を両立させるソーラーシェアリング(Agrivoltaics)が注目されています。そのポテンシャルは大きく、日本の農地面積のわずか4%に太陽光パネルを設置するだけで、日本の太陽光発電導入量を倍増できる計算です。農家にとっても太陽光発電は、農産物市況や原材料価格に左右されない、貴重な副収入となりえます。しかし、電力系統に適切に統合できなければ、ソーラーシェアリングの真価は発揮されません。そこで、発電量の変動が電力網にどう影響し、余剰電力がどこへ流れ、出力抑制はどの程度発生するかといった課題をグリッドシミュレーションで事前に分析し、政策や設備設計に反映させる研究を進めています。

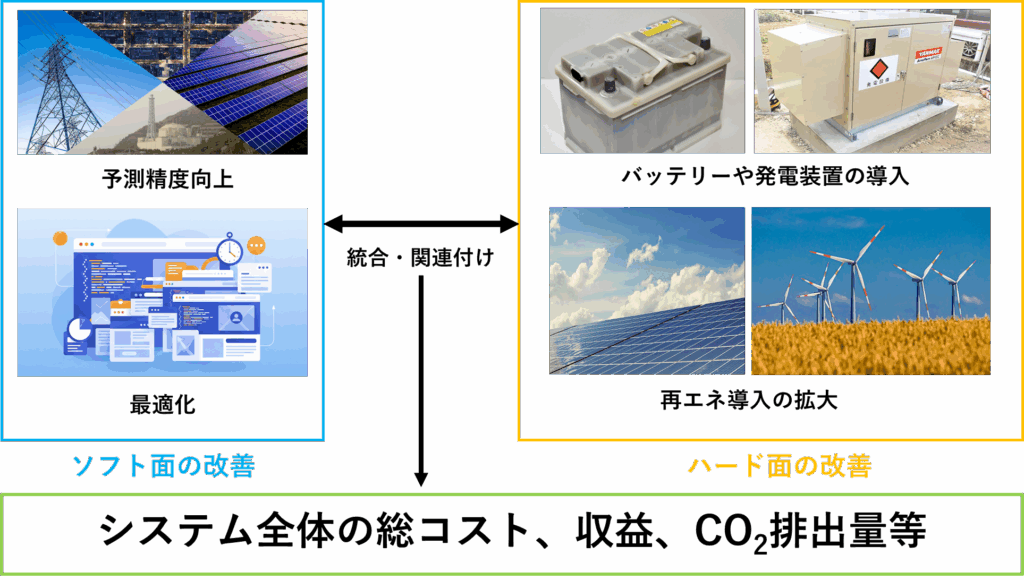

電力システムの最適化

太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、温室効果ガスを削減する効果が期待されています。しかし、発電量が天候に左右されやすく、不測の需給変動にも弱いという課題もあります。解決策は大きく分けて2つ。ひとつは、電力需要や再生エネ発電量などの予測精度向上などを通じて、電力系統の運用方法を最適化すること(ソフト面による改善)。もうひとつは、蓄電池や自家用発電装置などを組み合わせ、電源設備構成そのものを最適化することです(ハード面による改善)。私たちの研究室では、どちらか一方だけでなく、これら2つの対処法をダイナミックに統合した分析を、実際の電力会社のデータを用いて行っています。

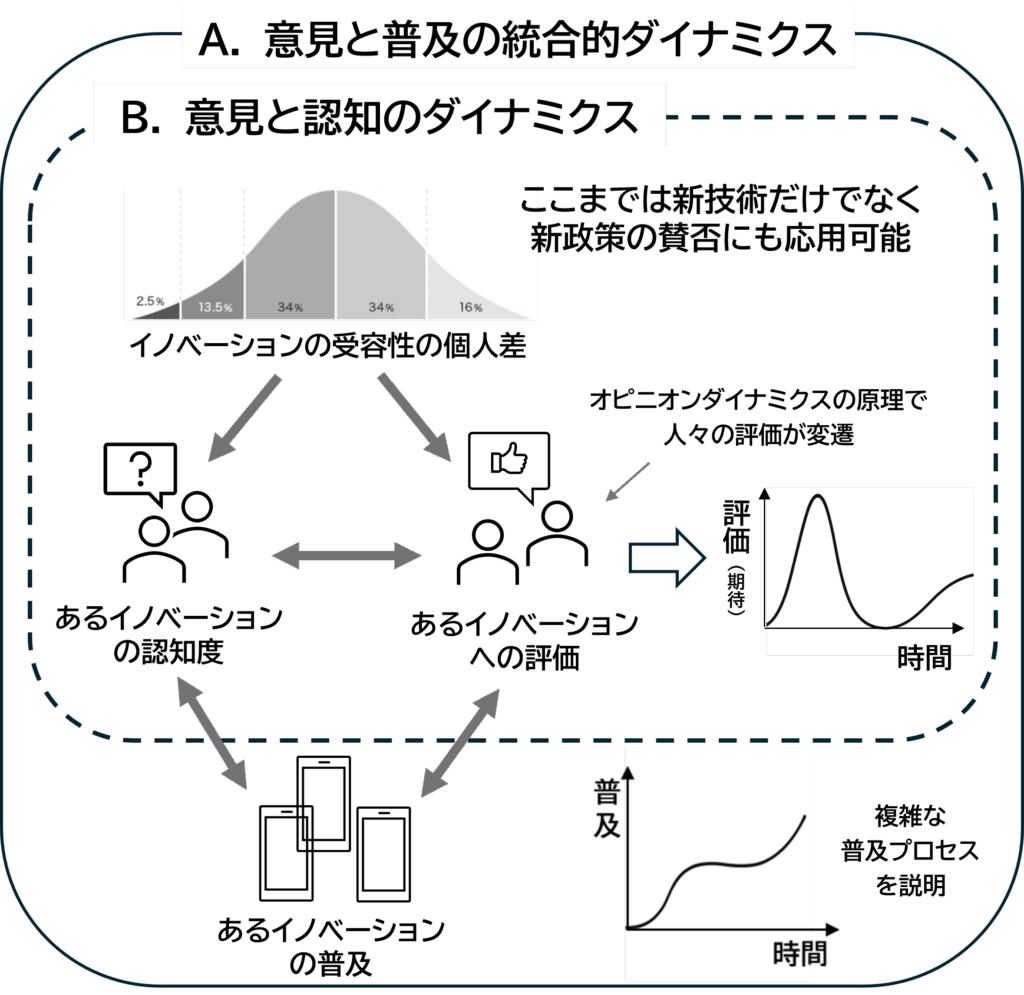

環境技術の普及ダイナミクス

どれほど優れた環境技術であっても、社会に受け入れられなければ宝の持ち腐れです。しかし、消費者は必ずしも「環境に良い」「コストが安い」といった理由で合理的に新技術の導入を決定しているわけではありません。「良くない評判を聞いた」「周囲で使っている人が少ない」「自分の信条に反する人や組織が推進している」といった社会的・心理的要因から、新技術の導入を見送ることも少なくありません。

重要なのは、消費者の評価や選好が固定的ではなく、時間の経過とともにダイナミックに変化していくということです。私たちの研究室では、政治的・社会的意見の変遷を分析するオピニオンダイナミクスの理論や、人々の限定合理的な意思決定を踏まえ、消費者の技術評価がどのように変動し、それが普及過程にどのような影響を与えるのかを分析。それを基に、環境技術の効果的な普及政策介入などを探求しています。